Der 1. Weltkrieg ist verloren. Rechte Kreise erfinden die Dolchstoßlegende. Meuternde Matrosen und Soldaten – also Arbeiter und Bauern hätten die Armee des Kaiserreiches geschwächt. Von der Aussichtslosigkeit eines Stellungskrieges mit mehreren Fronten, den zermürbenden Materialschlachten, neuen Truppen aus den USA und dem Starrsinn des Generalstabes samt seiner greisen Offiziere ist keine Rede. Diese Legende wird zum Untergang der jungen Weimarer Republik beitragen. Doch erst einmal übernehmen Sozialdemokraten in einem demokratischen Deutschland die Verantwortung. Friedrich Ebert wird Reichspräsident. Eine vollkommen neue Situation. Wie geht es weiter mit dem Nahverkehr in und rund um Berlin?

Das große Schlachten an den Fronten, das Hungern im Steckrübenwinter 1917 hat die Menschen verändert. Frauen dürfen in Deutschland im Jahre 1919 zum ersten Mal wählen. Frauen tragen kurze Röcke, tragen Bubikopf. Wer kennt sie nicht die flimmernden Bilder. Charleston ist angesagt.

Eine Inflation von unvorstellbarem Ausmaß ruiniert ab 1921 ganze Land. Eine Folge des Krieges. Mitte der Zwanziger mit der neuen Währung Rentenmark scheint es wieder aufwärts zugehen. Die USA sind Weltmacht geworden, bestimmen Wirtschaft sind Vorbild für den alten Kontinent geworden. Mit einem Kurssturz der Berliner Börse vom 13. Mai 1927 ziehen erste dunkle Wolken auf, der Aktienindex des Statistischen Reichsamtes brach um 31,9 Prozent. Der Schwarze Freitag vom 25. Oktober von 1929 löst dann die Weltwirtschaftskrise aus. Ein Heer von Arbeitslosen wendet sich Demagogen und Populisten zu.

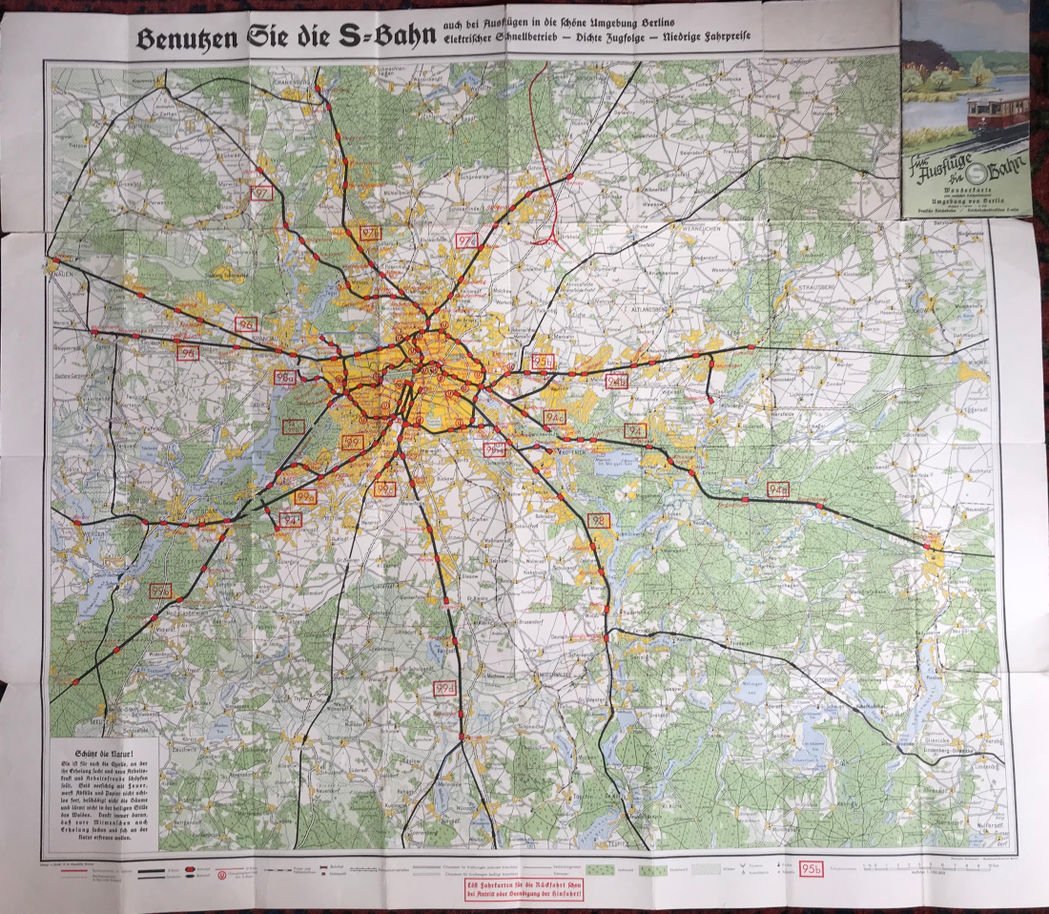

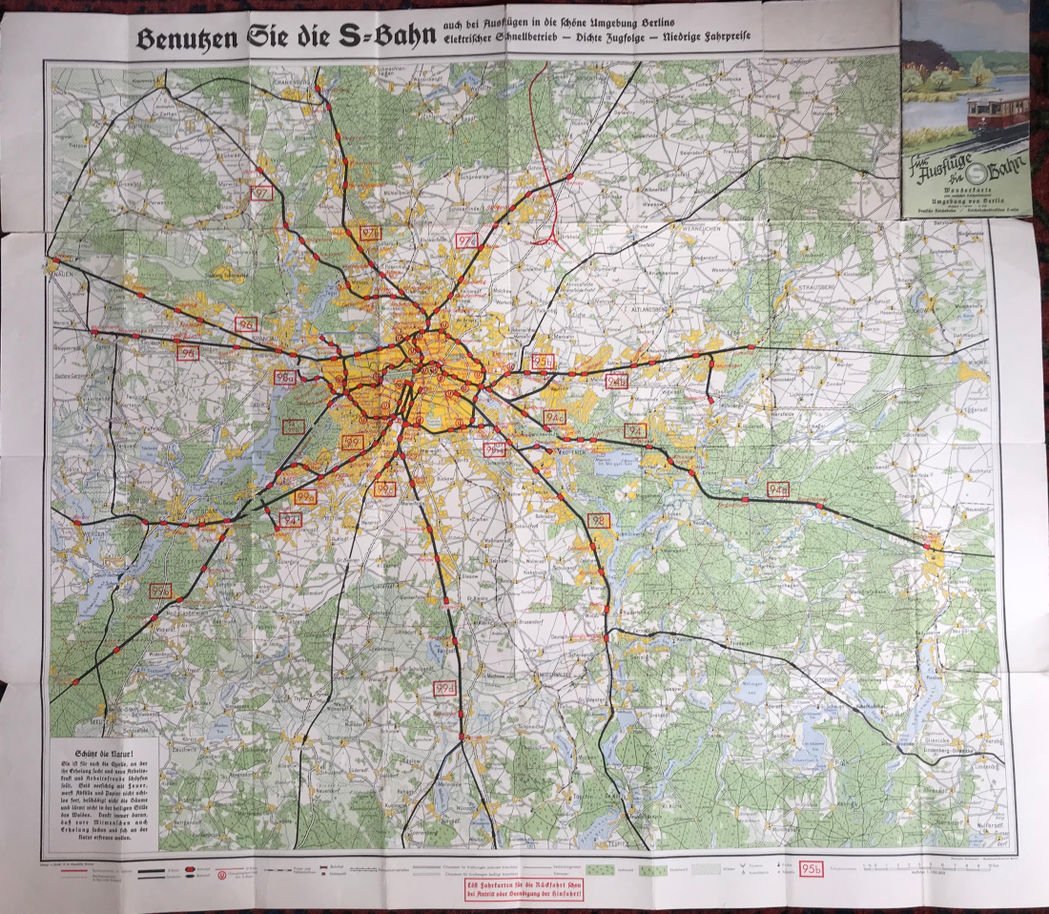

Die Bevölkerung in Berlin wuchs wie in allen Metropolen der Welt rasant. Mitte der zwanziger Jahre erreicht die Einwohnerzahl der pulsierenden Großstadt Berlin die Vier-Millionen-Marke. Die Region ist größtes Industriezentrum der Republik. Der öffentliche Nahverkehr platzt aus allen Nähten.

Da konnte die stärkste Dampflok nicht mehr mithalten. Ring-, Stadt- und Vorortbahn stoßen an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Die „dicke Luft“ der dampfbetriebenen Bahnen wird zunehmend als Belastung empfunden. Die Lösung für diese Probleme heißt S-Bahn.

Der Traum von der S-Bahn wird Realität

Politik und Ingenieure erinnern sich Mitte der 20er Jahre an die Vorkriegspläne zur Elektrifizierung der Vorortbahnen. Am 8. August 1924 fährt die erste elektrisch betriebene Stadtbahn vom Stettiner Vorortbahnhof (heute Nordbahnhof) nach Bernau. Das ist die Geburtsstunde der S-Bahn. – Wie schon die erste Eisenbahn Preußens verbindet auch sie die Stadt mit ihrem Umland. Die Berliner Stadtgrenze spielt bei der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur auf der Schiene keine Rolle mehr.

Die Entscheidung, die Schnell-Bahn mit einer seitlich von unten bestrichenen Gleichstromschiene (800 V) anzutreiben, hat mehrere Gründe: Man konnte somit auf teure und aufwendige Oberleitungen verzichten. Brücken mussten nicht umgebaut (gehoben) werden. Gleichstrombahnen haben darüber hinaus eine erfreulich hohe Anfahrbeschleunigung. Die Nachteile dieses Systems zeigen sich jedoch bei weiter auseinanderliegenden Bahnstationen. Spannungsverluste erfordern eine Vielzahl von Gleichrichter-Unterwerken.

Der Ausbau der elektrisch betriebenen Vorortbahnen konzentriert sich anfänglich auf den nördlichen Bereich. Der Bernauer Strecke folgen In den Jahren 1925 die Elektrifizierung der Strecken nach Birkenwerder und Oranienburg und 1927 die Veltener Strecke.

Die Umbauten begannen in den Zwanzigern

Nachdem am 1. Oktober 1902 die zweigleisige Vorortstrecke Schlesischer Bahnhof—Karlshorst—Erkner eröffnet wurde, verkehrten weiterhin mit Dampflokomotiven bespannte Personenzüge, überwiegend zwischen Potsdam bzw. Spandau über die Stadtbahn und Erkner. Noch bevor der elektrische Betrieb auf den Nordstrecken aufgenommen worden war, genehmigte der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) Anfang 1926, die Stadt- und Ringbahn sowie die anschließenden Vorortstrecken zu elektrifizieren.

Nachdem am 1. Oktober 1902 die zweigleisige Vorortstrecke Schlesischer Bahnhof—Karlshorst—Erkner eröffnet wurde, verkehrten weiterhin mit Dampflokomotiven bespannte Personenzüge, überwiegend zwischen Potsdam bzw. Spandau über die Stadtbahn und Erkner. Noch bevor der elektrische Betrieb auf den Nordstrecken aufgenommen worden war, genehmigte der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) Anfang 1926, die Stadt- und Ringbahn sowie die anschließenden Vorortstrecken zu elektrifizieren.

Die Gleise waren mit Stromschienen zu versehen, Gleichrichterwerke zu bauen, die notwendigen Kabel zu verlegen. Ein solches Unterwerk entstand östlich des Haltepunktes Wuhlheide in Stadtforst, an der Blockdammbrücke richtete man eine Kuppelstelle ein. Alle Bahnsteige wurden auf 96 Zentimeter über Schienenoberkante erhöht, um ein rasches Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.

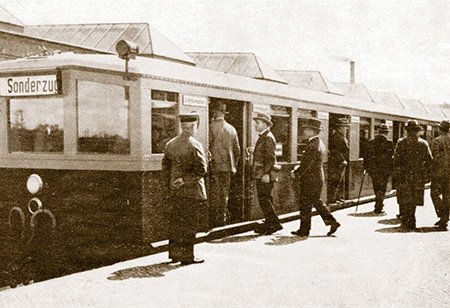

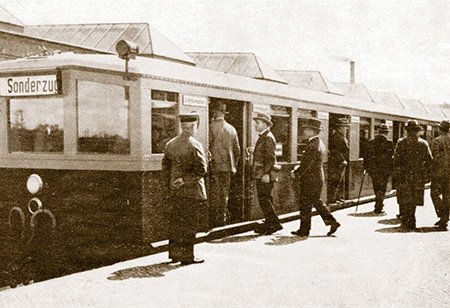

Ab 11. Juni 1928 begann der elektrische Probebetrieb mit zunächst fünf Zugeinheiten zwischen Potsdam bzw. Stahnsdorf und Erkner über die Stadtbahn, die gemeinsam mit den dampfbetriebenen Zügen verkehrten. Bis zum 26. Juni 1928 stieg die Zahl der elektrischen Zugeinheiten auf zehn.

Nachdem weitere Fahrzeuge geliefert waren, startete am 23. August 1928 der neue Zuglauf Köpenick—Stadtbahn—Spandau West (heute Spandau) mit neun elektrischen Zügen. Am 7. Oktober 1928 wurde zwischen Erkner und Potsdam der volle elektrische Betrieb mit 24 Einheiten aufgenommen; den Zuglauf Friedrichshagen/Köpenick—Spandau West behielt man bei. Die große Anfahrbeschleunigung der elektrischen Züge und die angehobene Höchstgeschwindigkeit führten zu Reisezeiteinsparungen von bis zu einem Drittel].

Schon ab 1930 bezeichnete man die einzelnen Zugläufe als Zuggruppen, erst nur innerdienstlich, später auch an den Zügen. Während der Luftangriffe im zweiten Weltkrieg nahmen die Unregelmäßigkeiten im Betrieb immer mehr zu, so blieb man in einem darstellbaren System.

Schon ab 1930 bezeichnete man die einzelnen Zugläufe als Zuggruppen, erst nur innerdienstlich, später auch an den Zügen. Während der Luftangriffe im zweiten Weltkrieg nahmen die Unregelmäßigkeiten im Betrieb immer mehr zu, so blieb man in einem darstellbaren System.

Zum Beispiel verkehrte 1932 die Zuggruppe L zwischen Erkner und Potsdam über die Stadtbahn im 10-Minuten-Abstand, Zuggruppe F nur werktags zwischen Friedrichshagen über die Stadtbahn—Nordring bis Stralau-Rummelsburg (seit 1933 Ostkreuz) im 10-Minuten-Takt, weiter über die Stadtbahn bis Charlottenburg mit vier Zügen stündlich sowie mit zwei Zügen in der Stunde über Schöneweide nach Spindlersfeld. Für den starken Ausflugsverkehr an Sonntagen zum Müggelsee und nach Erkner waren mehrere Zuggruppen vorgesehen, die bei Bedarf, jedoch nicht alle gleichzeitig eingesetzt wurden.

Der ersten elektrifizierten S-Bahn-Strecke im Jahr 1924 vom Stettiner Vorortbahnhof nach Bernau folgten bis 1927 die Strecken nach Velten und Oranienburg. Danach ging es rasant weiter. Am 11.06.1928 wurde der elektrische Betrieb von Potsdam über Wannsee, Charlottenburg, Stadtbahn, Köpenick nach Erkner aufgenommen. Zuerst noch im Mischbetrieb mit elektrischen und dampfbetriebenen Zügen.

Im März 1929 fährt auf dieser Strecke der letzte Dampfzug. Die Strecke Erkner-Potsdam ist mit ca. 57 km längste S-Bahn-Strecke. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Die Anzahl der Bahnhöfe ist ebenfalls unverändert. Nur einige Namen sind heute anders. Mit dem Bahnhof Nowawes (heute Babelsberg) kann heute kaum noch einer etwas anfangen. Der Bahnhof Börse heißt heute Hackescher Markt, der Schlesische Bahnhof Hauptbahnhof und Neubabelsberg Griebnitzsee.

Die S-Bahn ist schneller und fährt öfter

Mit der Elektrifizierung erhöht sich die Höchstgeschwindigkeit auf 55 bzw. 65 km/h und die Beschleunigung ist erheblich höher als bei Dampfzügen. Die Reisezeit von Erkner nach Potsdam wird von zwei Stunden 1 min. auf 1h 30 min. verkürzt. Diese Zeit benötigt die Bahn auch heute noch bis zur Brandenburger Landeshauptstadt.

Die Elektrifizierung ermöglicht eine Verdichtung der Zugfolge und einen Eineinhalb-Minutentakt auf der Ost-West-Bahn zwischen Ostkreuz und Westkreuz. Die Jahre 1928/29 sind auch die entscheidenden Jahre, in denen das heutige elektrisch betriebene S-Bahn-Netz seine Grundstruktur erhält. Bis 1929 erfolgt die Aufnahme des elektrischen Betriebes nach Spandau, Kaulsdorf, Grünau sowie auf der Ringbahn (Ostkreuz-Gesundbrunnen-Westkreuz-Pappstraße-Ostkreuz).

Die Elektrifizierung der Stadt-, Ring- und Vorortbahn führt zu einem erheblichen Bedarf an Fahrzeugen. Ab 1927 wird die Bahnreihe 475 (heutige Bezeichnung, Bild links) produziert, die bis zum Jahre 2004 noch im Einsatz war. In großer Stückzahl werden ab 1936 die sogenannten „Olympiazüge“ hergestellt. Die Baureihe 477 bildet bildete bis in 90er Jahre das Rückgrat des Fahrzeugparks, war bis 2003 noch im Berliner S-Bahn-Netz im Planeinsatz. Das Erkennungszeichen der Berliner S-Bahn war die Farbgebung in Beige-gelb-Rot, eine Tradition seit den zwanziger Jahren. Jeder Änderungsvorschlag führte zu Protesten.

Die Elektrifizierung der Stadt-, Ring- und Vorortbahn führt zu einem erheblichen Bedarf an Fahrzeugen. Ab 1927 wird die Bahnreihe 475 (heutige Bezeichnung, Bild links) produziert, die bis zum Jahre 2004 noch im Einsatz war. In großer Stückzahl werden ab 1936 die sogenannten „Olympiazüge“ hergestellt. Die Baureihe 477 bildet bildete bis in 90er Jahre das Rückgrat des Fahrzeugparks, war bis 2003 noch im Berliner S-Bahn-Netz im Planeinsatz. Das Erkennungszeichen der Berliner S-Bahn war die Farbgebung in Beige-gelb-Rot, eine Tradition seit den zwanziger Jahren. Jeder Änderungsvorschlag führte zu Protesten.

Weiß-Grün: Das Markenzeichen wird geboren

Ein weiteres Erkennungszeichen ist das grün-weiße S-Bahn-Logo. Dieses Logo führte die Reichsbahndirektion per Dekret am 1.12.1930 ein. Damit sollte eine Abgrenzung zur ebenfalls elektrisch betriebenen (scharz-gelben) U-Bahn erfolgen. In den Quellen ist ersichtlich, dass das „S“ für „Schnellbahn“ steht.

Ein Blick in ein Kursbuch der Jahre 1934/35 verdeutlicht die Bedeutung der S-Bahn-Strecke Erkner-Potsdam. Von ca. 4:30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr verkehrte die S-Bahn auf dieser Strecke von den Eckpunkten im Zehn-Minuten-Takt. Zusätzlich verkehrte im selben Rhythmus die S-Bahn im Berufsverkehr von Friedrichshagen über Ostkreuz, Westkreuz nach Westend.

Am Ende nur Trümmer

Das Berliner S-Bahn-Netz war (ohne Nazis, die einfach die Planung aus der Weimarer Republik übernahmen) eine riesige Aufbauleistung für ein zukunftsweisendes Nahverkehrssystem. SS-Truppen sprengten kurz vor Kriegsende im Frühjahr 1945 den Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel und fluteten ihn. Hunderte von Menschen ertranken.

Die S-Bahn in der Nachkiegszeit wurde zum Spielball der Allierten und der Politik von Ost und West. Lesen Sie auch die nächste Folge (Teil 4)

Nachdem am 1. Oktober 1902 die zweigleisige Vorortstrecke Schlesischer Bahnhof—Karlshorst—Erkner eröffnet wurde, verkehrten weiterhin mit Dampflokomotiven bespannte Personenzüge, überwiegend zwischen Potsdam bzw. Spandau über die Stadtbahn und Erkner. Noch bevor der elektrische Betrieb auf den Nordstrecken aufgenommen worden war, genehmigte der

Nachdem am 1. Oktober 1902 die zweigleisige Vorortstrecke Schlesischer Bahnhof—Karlshorst—Erkner eröffnet wurde, verkehrten weiterhin mit Dampflokomotiven bespannte Personenzüge, überwiegend zwischen Potsdam bzw. Spandau über die Stadtbahn und Erkner. Noch bevor der elektrische Betrieb auf den Nordstrecken aufgenommen worden war, genehmigte der  Schon ab 1930 bezeichnete man die einzelnen Zugläufe als Zuggruppen, erst nur innerdienstlich, später auch an den Zügen. Während der Luftangriffe im zweiten Weltkrieg nahmen die Unregelmäßigkeiten im Betrieb immer mehr zu, so blieb man in einem darstellbaren System.

Schon ab 1930 bezeichnete man die einzelnen Zugläufe als Zuggruppen, erst nur innerdienstlich, später auch an den Zügen. Während der Luftangriffe im zweiten Weltkrieg nahmen die Unregelmäßigkeiten im Betrieb immer mehr zu, so blieb man in einem darstellbaren System.  Die Elektrifizierung der Stadt-, Ring- und Vorortbahn führt zu einem erheblichen Bedarf an Fahrzeugen. Ab 1927 wird die

Die Elektrifizierung der Stadt-, Ring- und Vorortbahn führt zu einem erheblichen Bedarf an Fahrzeugen. Ab 1927 wird die